Lektionen (12)

„Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding. Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts. Aber dann auf einmal, da spürt man nichts als sie.“

(Hugo von Hofmannsthal, Der Rosenkavalier)

*

Achtung

Man lebt so vor sich hin, es tut sich ja nicht viel.

Doch Achtung: Tag für Tag steht alles auf dem Spiel.

Lektionen (11)

„Einsicht. Alle sind wie ich. Ich bin wie alle.“

(Ulf Nilsson, Ein kleines Buch über die Kunst zu sterben)

*

Demütiges Gedicht

Ich bin

alles andere

als anders als

alle anderen.

How deep ist your love?

Bleiben wir kurz beim Thema Liebe und Musik.

Kürzlich stieß ich auf ein sehr besonderes Cover des eh schon großartigen Bee Gees-Liedes „How Deep Is Your Love“. In dieser Amateur-Version hier steckt so viel Niedlichkeit, Talent und Slapstick, daß ich es mir immer wieder anschauen kann und anschaue, wenn ich meine Laune heben will.

Und „Amateur-Version“ meine ich natürlich keineswegs abfällig, sondern selbstredend lobend und liebevoll. Amare eben.

Anyway

Was ist das Wesen der Liebe? Möglicherweise versteckt es sich im Wörtchen „trotzdem“.

Als Tom Waits vor einigen Jahren in die „Rock´n´Roll Hall of Fame“ aufgenommen wurde, bedankte er sich bei seiner Frau und seinen Kindern mit dem denkwürdigen Satz:

„I want to thank my family. They know me and they love me anyway.“

So kam ich drauf.

Daß das „Anyway“ möglicherweise das oder zumindest ein Wesen der Liebe ist.

Es schadet jedenfalls nicht, ein klein wenig dankbar dafür zu sein, daß andere dich kennen und eventuell trotzdem lieben.

Auch abgesehen davon enthält die Dankesrede viele denkwürdige Sätze im einzigartigen Tom Waits-Sound. Diesen hier zum Beispiel:

„Songs are really just very interesting things to be doing with the air.“

Oder diese dialektische Danksagung an seine Kinder:

„And my kids who taught me everything I know. Or maybe they taught me everything they know. – They taught me a lot.“

Die ganze Ehrung – in nicht allzu guter Qualität, aber seis drum – könnt Ihr hier sehen, die Rede beginnt nach etwa sieben Minuten:

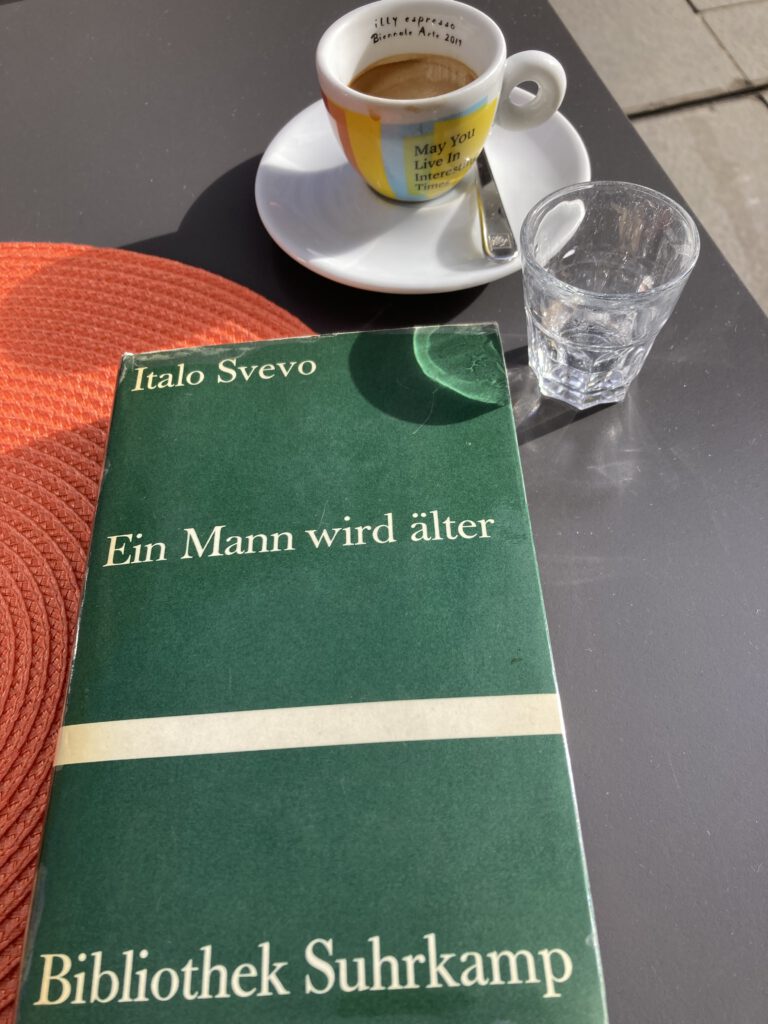

Kein Mucks

Im letzten Teil seines – vor kurzem hier schon erwähnten – Romans „Ein Mann wird älter“ beschreibt Italo Svevo auf Dutzenden von Seiten den Tod von Amalia, der Schwester des Erzählers. Im Delirium sagt sie – in der deutschen Übersetzung von Pietro Rismondo – den Satz:

„Ich werde mäuschenstill sein.“

Hatte ich bis dato noch nie gehört oder gelesen:

„mäuschenstill“.

Kein Mucks davor.

Und es stellte sich ein interessanter Effekt ein. Obwohl das „mucks“ vor „mäuschenstill“ ja eine weitere Steigerung der Stille ist – still, mäuschenstill, mucksmäuschenstill – klingt „mäuschenstill“ in meinen Ohren noch stiller als still und mucksmäuschenstill. Vermutlich, weil dieser Komparativ so ungebräuchlich, unerhört und deshalb unverbraucht ist.

Aber wie dem auch sei, eines steht fest: Die Sterbeszene von Amalia ist eine der eindrucksvollsten und mitleiderregendsten der mir bekannten Literatur und ließ mich mucksmäuschenstill zurück, wenn nicht sogar mäuschenstill.

Was schön ist (15)

Im Wortspielhimmel

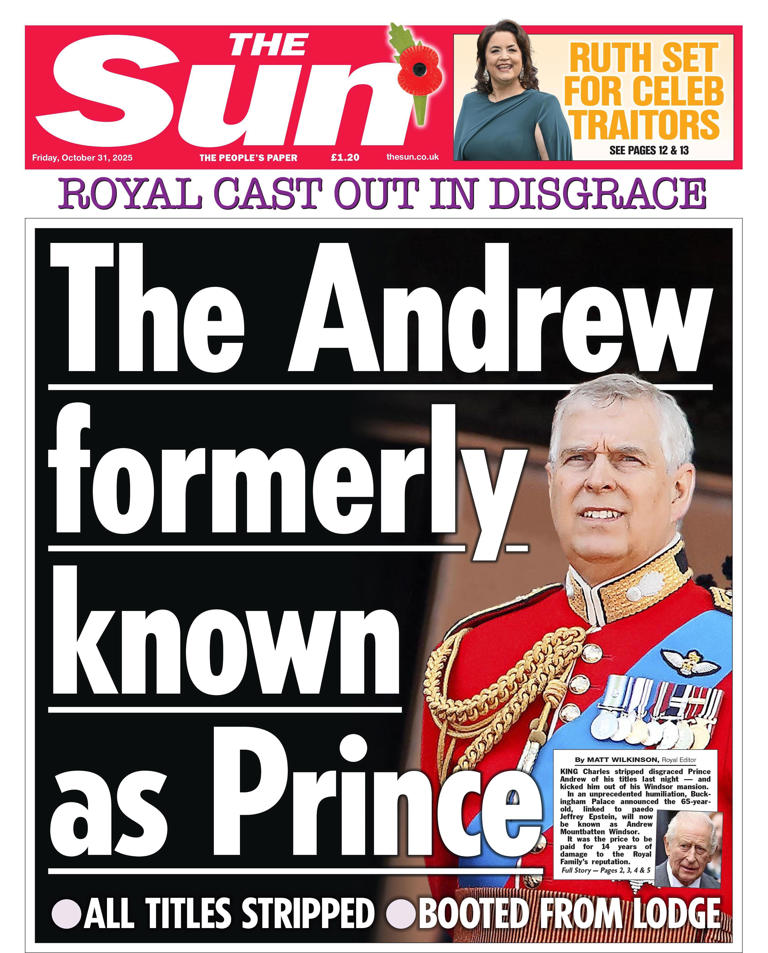

Erinnert Ihr Euch noch, wie Prince zeitweilig genannt wurde, als er im Streit lag mit seiner Plattenfirma und deshalb unter seinem eigentlichen Namen nicht mehr firmieren wollte? Genau:

„The artist formerly known as prince“ (kurz Tafkap)

Und erinnert Ihr Euch noch, wie treffend Max Goldt einmal die „Bild“-Zeitung charakterisierte? Genau: als

„Organ der Niedertracht“.

Diese präzise Charakterisierung trifft vermutlich auf die meisten Boulevard-Zeitungen zu. Außer zu Niedertracht sind solche Blätter gelegentlich aber auch zu wirklich kreativen Wortspielen fähig. Ob ich wollte oder nicht – sehr lachen mußte ich vorgestern jedenfalls über diese künstlerisch-journalistische Reaktion auf die Aberkennung sämtlicher royaler Titel im Falle Andrew Mountbatten Windsor:

Wenn Bücher nach Hause kommen (3)

Triest, wo ich mich seit ein paar Tagen – auch wenn mich die Stadt der Winde zunächst regnerisch trist empfangen hat – freudvoll und genußreich aufhalten darf, ist die Heimat Italo Svevos.

Gleich an mehreren Orten wird hier auch gebührend an ihn erinnert. Zum Beispiel im Giardino Pubblico:

Und vor dem Literaturmuseum an der Piazza Attila Hortis, die Svevo auf dem Weg zur Bibliothek oft und vermutlich fast immer mit einer letzten Zigarette in der Hand überquerte: Ich weiß nicht, wie viele Menschen in Triest noch Svevo lesen. Viele werden es vermutlich nicht sein. ICH JEDENFALLS hatte natürlich einen seiner Romane dabei, las immer wieder darin, versuchte das aber in der Regel nicht so ostentativ zu tun, wie es auf diesem Foto wirkt:

Ich weiß nicht, wie viele Menschen in Triest noch Svevo lesen. Viele werden es vermutlich nicht sein. ICH JEDENFALLS hatte natürlich einen seiner Romane dabei, las immer wieder darin, versuchte das aber in der Regel nicht so ostentativ zu tun, wie es auf diesem Foto wirkt:

Damit Ihr auch was davon habt, sei hier einer der vielen schönen Sätze aus dem Roman „Senilità“/“Ein Mann wird älter“ notiert, den schon der große Svevo-Verehrer Eckhard Henscheid seinem ersten Roman „Die Vollidioten“ als Motto voranstellte:

„Obwohl er bereits blind vor Liebe war, gefiel er sich immer noch in der Rolle eines scharfsichtigen Beobachters.“